「自称広末涼子」

このインパクトのある言葉が報道に登場し、SNSでも一気に話題になりました。

「え?広末涼子が逮捕されたの?」「“自称”ってどういうこと?」と戸惑った人も多いのではないでしょうか。

この記事では、

「自称広末涼子」とは? その意味や背景、今回の事件の概要、ネットの反応までを分かりやすく解説します。

「自称広末涼子」とは?注目された理由

2025年4月8日、静岡県島田市の病院で発生した暴行事件が大きな話題になりました。

報道によると、看護師に対して暴力をふるったとして、一人の女性が傷害容疑で現行犯逮捕されたのですが、彼女が名乗った名前が「広末涼子」だったのです。

本人確認が取れていない段階で容疑者がそう名乗ったため、「自称広末涼子」と報道されることになりました。

この“聞き慣れない言い回し”が注目を集め、話題となっています。

「自称」とはどういう意味?警察発表の用語を解説

そもそも、「自称」とはどういう意味なのでしょうか?

警察やメディアの報道において「自称〇〇」と表記されるのは、以下のような理由があるからです。

- 本人確認が取れていない

- 提出された情報(氏名・職業など)に信ぴょう性がない

- 供述に虚偽の可能性がある

- 公的書類(免許証や保険証など)が確認できていない

つまり、容疑者が「私は〇〇です」と主張していても、それが事実であると証明できない段階では「自称」と付けて報道されるのです。

たとえば、「自称会社員」「自称無職」「自称YouTuber」など、職業にも使われることがあります。

今回のように、有名人の名前を名乗るケースでは、その真偽が特に注目されやすいため、ネットで大きな話題となりました。

「自称広末涼子」が逮捕された経緯

事件が起きたのは2025年4月8日。静岡県島田市内の病院で、看護師に対し暴行を加えたとして、女性が傷害の容疑で現行犯逮捕されました。

この女性は、取り調べの中で「私は広末涼子」と名乗ったとされており、警察は身元確認が取れないことから、報道機関に「自称・広末涼子」と発表。

そのまま報道でもこの表現が使われるようになりました。

なぜ「広末涼子」と名乗ったのか?容疑者の供述と混乱

ここで疑問になるのが、「なぜこの女性は広末涼子と名乗ったのか?」という点です。

現時点では、容疑者の精神状態や供述の詳細については発表されていません。

ただし、以下のような可能性が指摘されています。

- 精神的に不安定な状態だった

- 有名人の名前を名乗ることで注目を集めたかった

- 本人が妄想的な信念を抱いていた可能性

たとえ、名前の虚偽申告の可能性がある場合でも、警察はそのまま報道するわけにはいかないため、「自称」とつけることで曖昧さを残すのです。

本人なの?違うの?ネット上の反応まとめ

このニュースが報道された直後、SNSでは次のような反応が相次ぎました。

- 「え、広末涼子が逮捕されたの?びっくり…」

- 「“自称”ってことは別人か。ややこしい!」

- 「あの広末涼子が暴行?」

- 「こういう報道、もうちょっと配慮してほしいな」

中には、過去に似たような「自称〇〇」で話題になった事件を思い出す人も。

特に今回のように著名人の名前が使われると混乱を招きやすいため、「誤解を招かない報道の仕方を考えるべき」という意見も散見されました。

「自称」という言葉が与える印象とその影響

「自称」という言葉は、報道の中でときに皮肉めいたニュアンスを含むことがあります。

たとえば「自称インフルエンサー」「自称実業家」など、真偽が不明な場合に使われ、あやしげな印象や信頼性の低さを感じさせるのが特徴です。

今回の「自称広末涼子」も、名前のインパクトと「自称」の組み合わせにより、多くの人に誤解や不安を与えました。

報道の言葉選び一つで、世間の印象は大きく変わってしまうのです。

結局「自称広末涼子」は誰だったのか?

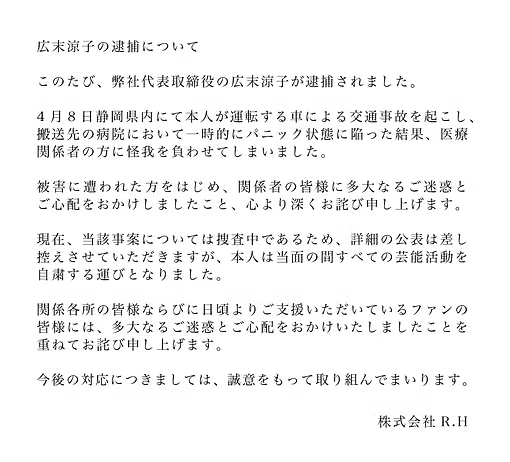

4月8日「自称広末涼子」と名乗った女性は、女優広末涼子(本名:廣末 涼子)であることが、判明しました。

所属事務所「R.H」の公式サイトが8日に更新され、広末容疑者の逮捕と謝罪コメントを発表しました。

引用元:https://www.rh-official.com/

当面の間、芸能活動は自粛するとのことです。

引き続き、報道内容に注目が集まりそうです。

自称広末涼子とはどういう意味?なぜ自称?本人なの?徹底解説!まとめ

今回の「自称広末涼子」という言葉が話題になった背景には、報道の言葉のインパクトと、名前の重みが関係していました。

警察やメディアが使う「自称」という言葉には、事実確認ができていない情報を慎重に伝えるという意図があります。

しかしその一方で、誤解や混乱を招く表現でもあります。

私たちがニュースを見るときには、情報を鵜呑みにするのではなく、背景や文脈を理解した上で判断する力=メディアリテラシーが求められます。

報道に対して「本当なのか?」「事実はどこまで確認されているのか?」という視点を持つことが、混乱を避ける第一歩かもしれませんね。

今後の動向に注目です

コメント